目次

はじめに

親鸞聖人の背景と重要性

親鸞聖人は、日本の浄土真宗の開祖として知られる僧侶であり、その教えは今も多くの人々に受け継がれています。

彼の考え方は、当時の社会における宗教観や価値観に大きな変革をもたらしました。独自の教えを持ちながらも、彼のメッセージは非常にシンプルであり、それが多くの人々に受け入れられた要因の一つと言えるでしょう。

彼の言葉は、時代を超えて私たち現代人にも多くの示唆を与えてくれます。

この記事では、親鸞聖人の言葉「一人居て喜ばば二人と思うべし。二人居て喜ばば三人と思うべし」について、その背景や意味を深掘りし、現代の生活にどのように取り入れることができるのかを考察します。

親鸞聖人の言葉の意味

当時の社会背景

親鸞聖人が生きていた時代は、日本の宗教的・社会的背景が大きく変わりつつある時期でした。仏教の教えが庶民にも広まりつつあり、それに伴い新しい宗派や思想が生まれていました。

親鸞聖人自身も、当時の主流な仏教の教えに疑問を持ち、独自の解釈と教えを展開していったのです。彼の言葉や教えは、このような社会背景の中で形成されたものと言えます。

言葉の深い意味

「一人居て喜ばば二人と思うべし。二人居て喜ばば三人と思うべし」という言葉は、単に人数の増加を意味するだけでなく、人と人との繋がりや共有する喜びの大切さを強調しています。

親鸞聖人は、個人の救済だけでなく、共同体としての救済を重要視していました。

この言葉は、そのような彼の教えを端的に表現していると言えるでしょう。

現代の言葉で解説

今の時代においても、親鸞聖人の言葉はその普遍性を失っていません。

この言葉を現代風に解釈すると、「一人での喜びは良いが、それを他者と共有することでさらなる喜びが生まれる」というメッセージが伝わってきます。

今の時代、SNSやコミュニケーションツールが豊富にある中で、人々は物理的な距離を超えて簡単に繋がることができます。しかし、本当の意味での「共有」や「繋がり」の大切さを見失ってしまうことも。

親鸞聖人のこの言葉は、人と人との深い繋がりの大切さを再認識させてくれるものです。

現代人へのメッセージ

親鸞聖人の言葉から得られる今を生きる我々へのメッセージは、「一緒に喜びを共有することの価値」です。

多忙な日常の中で、自分だけの時間や喜びを大切にすることはもちろん大切ですが、それを他者と共有することで、その喜びはさらに深まるということを忘れてはいけません。

親鸞聖人の言葉は、私たちに心の豊かさや人間関係の重要性を改めて考えさせてくれる、貴重な教えとなっています。

親鸞聖人の言葉が示す悩みから解放される方法

心の持ち方の変化

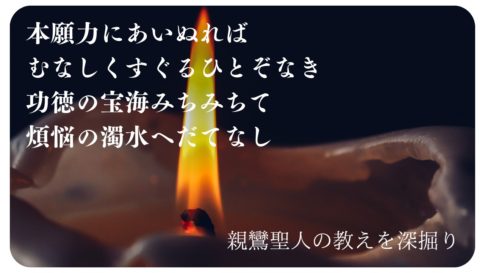

親鸞聖人の教えの中で、人々の悩みや苦しみを軽減する鍵は「心の持ち方」にあるとされています。

彼の言葉は、物事の見方や感じ方を変えることで、外部の環境や状況ではなく、自らの心からの解放を促しています。

具体的には、他者との喜びを共有することで、自らの内面の平和や喜びを増幅させるという考え方です。

これは、自分自身の感情や考えに囚われず、より広い視点で物事を受け入れることの大切さを示しています。

人との関わり方の見直し

親鸞聖人は、人との関わり方にも大きなヒントを与えています。

彼の言葉は、人との繋がりの中で真の喜びを見いだすことができると教えています。これは、人間関係の中での競争や比較ではなく、共感や協力の重要性を強調しています。

他者との関わり方を見直すことで、無駄なストレスや競争心から解放され、より豊かな人間関係を築くことが可能となります。

人生を変えるのに修行はいらない

修行とは何か?

修行という言葉を聞くと、多くの人は山籠りや厳しい瞑想などを思い浮かべるかもしれません。

しかし、本来の修行は、身体的な行為だけでなく、精神的な向上や自己の内面との向き合い方を指します。

それは、一時的なものではなく、日常の中での継続的な自己成長のプロセスを意味します。

親鸞聖人の考え方

親鸞聖人は、外見上の修行や形式的な宗教的行為よりも、心の持ち方や日常生活の中での信仰が重要であると説いていました。

彼の教えは、一般的な修行の概念を超え、心の中での変化や成長を最も重視するものでした。

現代における「修行」の形

心の修行の方法

現代人が直面するストレスや悩みに対処するための「心の修行」は、瞑想やマインドフルネスなどの方法が注目されています。

これらは、日常の喧騒から一時的に距離を置き、自分自身の心と向き合うための実践方法となります。

しかし、実際の修行は、これらの方法だけでなく、日常の中での感謝の気持ちや他者への思いやりといった、心の持ち方にも表れます。

日常生活の中の修行

日常生活の中での修行は、何気ない日常の中の行動や意識の中にも見出すことができます。

例えば、他者を思いやる行動、感謝の気持ちを持つこと、自分の言動を振り返ることなど、日常の中には修行としての要素が随所に散らばっています。

これらを意識的に取り入れ、日々の生活に活かすことが、現代における真の修行となるでしょう。

親鸞聖人の言葉の私たちへのメッセージ

親鸞聖人の教えは、単なる宗教的な教義を超え、現代人の心の持ち方や生き方にも深く関わっています。

彼の言葉は、外部の修行や形式よりも、日常生活の中での心の持ち方や行動が重要であるというメッセージを私たちに伝えています。

親鸞聖人の教えを日常に取り入れることで、日々の生活がより豊かで意味のあるものとなるでしょう。

それは、大げさな修行や特別な行為をすることではなく、日常の中での小さな気づきや行動の積み重ねが鍵となります。

毎日の生活の中で、親鸞聖人の言葉を胸に、その教えを実践してみることで、人生の質が向上する可能性が広がります。

一人で楽しいと感じたら、他の人とその喜びを共有したくなる。

二人で楽しいと感じたら、さらにもう一人を加えて、その喜びを増やしたくなる。

*喜びや楽しみは一人で持つよりも、他の人と共有することで増幅されるという考え