目次

「真の価値は見えない部分にあるが、私たちが日常で目にするのはその表面的な部分だけである」

古代の哲学と真・実の定義

古代の哲学者たちは、真実と実質の違いについて深く考えてきました。

真実は、物事が本質的に持っている性質や事実を指し、変わらない普遍的なものを示すことが多いです。

一方、実質は、物事が現れる形や形態、すなわち実際に目に見える部分を指します。

例えば、愛の真実は普遍的なものであり、その実質は、人々が具体的に示す愛情の行為や表現として現れます。

真実と実質の違いとは

真実と実質の違いは、その本質と形態の違いとも言えます。

真実は抽象的で普遍的なものを指すのに対し、実質は具体的で個別のものを指します。

この違いを理解することで、私たちは物事の本質と表面的な部分を区別する能力を持つようになります。

これは、誤解や偏見を避け、より深い理解を得るための鍵となります。

現代語訳とその解説

この言葉を現代の言葉に置き換えると、「真の価値は見えない部分にあるが、私たちが日常で目にするのはその表面的な部分だけである」ということが言いたいのかもしれません。

現代社会は情報があふれ、見かけや表面的なものに価値を置くことが多くなっています。

しかし、真の価値や真実は、その深い部分に隠れていることを、この言葉は私たちに教えてくれます。

この言葉が今日の私たちに教えてくれること

この言葉は、現代の私たちに、物事の本質を見極める重要性を教えてくれます。

表面的な情報や見かけに惑わされず、真の価値や真実を追求することの大切さを再認識させてくれるのです。

それにより、より豊かで深い人間関係や人生を築く手助けとなるでしょう。

実際のシチュエーションでの適用

日常生活における真実と実質のギャップ

私たちの日常生活には、真実と実質のギャップが数多く存在します。

例えば、SNS上での自己表現。

多くの人が自分の良い部分、ハイライトだけを投稿することから、それがその人の「実質」であるかのように思えるかもしれません。

しかし、その背後にある真実、例えば彼らの日常の苦労や悩みなどは、SNS上では見えにくいものです。

社会的・ビジネスシーンでの適用例

ビジネスの世界でも、真実と実質のギャップは見受けられます。

会社の広告やPR活動は、その会社の良い面、成功事例を強調して伝えることが多いです。

これが「実質」です。

しかし、その背後には、試行錯誤や失敗を乗り越えてきた「真実」が存在します。

この真実を理解することで、ビジネスパートナーや顧客との信頼関係を築くことができます。

実生活での真・実の違いの理解方法

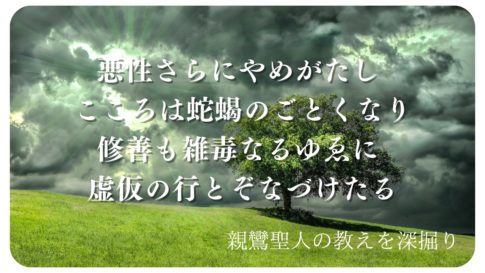

真実と実質の違いを日常生活で理解するためには、物事の背後にある本質や動機を考えるクセをつけることが大切です。

例えば、友人が突然キレイな写真をSNSにアップロードした場合、その背後にはどんな動機や思いがあるのかを想像することで、真実に近づけるでしょう。

真実と実質を見分けるためのヒント

真実と実質を見分けるためのヒントは、常に「なぜ?」と自問することです。

何かの情報や出来事に接したとき、その表面的な部分だけでなく、背後にある動機や理由を探るクセを持つことで、真実に近づくことができます。

また、情報源を多角的に調査することで、偏った見解にとらわれず、物事の真実により近づくことが可能となります。

真実と実質を追求するためのステップ

自己認識の向上 / 内省と自己分析の方法

真実と実質を追求する旅は、まず自己認識から始まります。

日常の喧騒から一歩距離を置き、自分自身の心と向き合う時間を持つことが大切です。

具体的には、毎日の日記をつける、瞑想をする、過去の出来事や決断について振り返るなどの方法があります。

これらの活動を通じて、自分の感情や行動の背後にある真実や動機を理解し、自己分析を深めることができます。

他者とのコミュニケーションの改善

エンパシーを持って真実を探る技術

他者とのコミュニケーションにおいて、真実を知るための鍵はエンパシー、つまり他者の気持ちや立場を理解し、感じ取る能力です。

エンパシーを持つためには、まず相手の話をよく聞くことが大切です。

質問を投げかけ、相手の気持ちや考えを引き出すことで、その人の真実に近づくことができます。

他者の意見や状況を実質的に理解する方法

他者の意見や状況を実質的に理解するためには、単に言葉の上での理解だけでなく、その背後にある文化や背景、状況を知ることが必要です。

具体的には、他者の立場や背景を調査する、共通の趣味や興味を共有することで深い関係を築く、または実際にその人の生活や環境を体験するなどの方法が考えられます。

これにより、他者の実質的な状況や考えを深く理解することができるようになります。