目次

はじめに

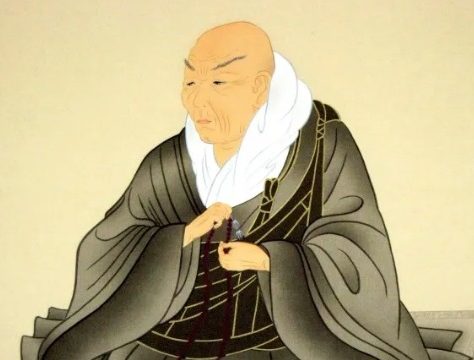

親鸞聖人とは

親鸞聖人は、日本の鎌倉時代に活躍した仏教の僧侶であり、浄土真宗の開祖として広く知られています。

彼の教えは、仏教の伝統的な修行方法や煩悩を超えることの難しさを認識し、すべての人が阿弥陀仏の救いを受け入れることで悟りを開くことができるという信念に基づいています。

この画期的な考え方は、当時の社会に新たな宗教的視野を提供し、今日まで多くの人々に影響を与え続けています。

探求する教え

本記事では、親鸞聖人の深い教えに焦点を当て、その言葉が現代にどのような意味を持つのかを探求します。

彼の教えは、単なる宗教的な教義を超え、人間の苦しみや喜び、そして生と死の本質に対する深い洞察を提供します。また、私たちの日常生活において、これらの教えがどのように適用され、心の平安や充実感をもたらすかについても考察します。

得度の可能性とその意味

また、「得度(とくど)」という概念にも特別な注目を払います。

得度は、出家や仏教の戒律を受けることを意味し、一般的には僧侶となる過程と捉えられています。

しかし、親鸞聖人の教えにおいて、得度はさらに深い意味を持ちます。

彼は、すべての人々が仏教の教えを受け入れ、心の平安を見つけることができると説きました。

このセクションでは、得度の可能性とその現代的な解釈を探り、皆様が自らの心の中にある仏教の教えをどのように見出し、実践していくかについて探求します。

得度については、以下の「「得度とは?」出家との違いをわかりやすく解説」で詳しく解説しておりますのでご覧ください。

親鸞聖人の生涯と歴史的背景

生い立ちと修行時代

親鸞聖人は1173年に生まれ、若くして仏教の道に進み、9歳で得度されました。

京都の比叡山で学び、その後、比叡山の修行の厳しさに疑問を感じ、より深い仏教の真理を求める旅に出ました。

彼の修行時代は、内省と悟りを求める旅であり、後の教えの基盤となります。この時代を通じて、彼は人間の本質的な苦しみと、それを超える方法について深く考えを巡らせました。

浄土真宗の誕生と得度

親鸞聖人は浄土真宗の基礎を築き、全ての人が阿弥陀仏の教えに従うことで救われるという考えを広めました。

これは「阿弥陀仏の無条件の救済」として、修行や苦行ではなく、心から阿弥陀仏に帰依することで、その救済を受けられるとされています。

「阿弥陀仏の無条件の救済」について以下の記事で詳しく解説しておりますのでご覧ください。

彼の教えにおいて、得度は特別な意味を持ちます。

伝統的には、得度は特定の戒律や儀式を経て僧侶になることを意味しますが、親鸞聖人はこれを一般の人々にも開放しました。

彼は、心の変革と仏教への帰依が真の得度であると説き、この思想は多くの人々に影響を与えました。

時代背景と得度への影響

親鸞聖人が生きた鎌倉時代は、社会的、政治的に多くの変動がありました。この時代の混乱は、人々が精神的な安定と救いを求める背景となりました。

親鸞聖人の教えは、このような時代の中で一般の人々にも仏教の救済を提供し、得度が単なる形式的なものではなく、心の変化と理解に重きを置くものであるという新しい視点をもたらしました。

そのため、彼の教えは当時の人々に深く響き、その後の日本の宗教観に大きな影響を与えました。

浄土真宗の基本教えと得度

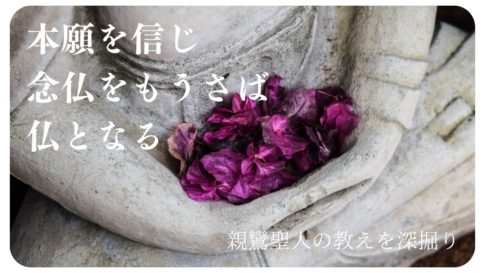

信心の重要性

浄土真宗において、信心(しんじん)は最も重要な概念の一つです。

親鸞聖人は、すべての人が阿弥陀仏の救いを信じることで、悟りを開くことができると説きました。

この信心は、外部の儀式や修行に頼るのではなく、心の中での深い確信と理解に基づくものです。

親鸞聖人によれば、この信心こそが、私たちを煩悩から解放し、真の救済へと導く鍵です。

「信心」について以下の記事で詳しく解説しておりますのでご覧ください。

得度と慈悲の心

得度は通常、出家や戒律を受けることを意味しますが、浄土真宗ではこれがより広い意味を持ちます。

親鸞聖人は、得度を心の変革として解釈し、それは慈悲の心を持つことにより実現されると説きました。

慈悲の心は、他者への深い共感と思いやりを意味し、これを通じて私たちは自分だけでなく、他人の救済にも寄与することができるとされています。

「慈悲の心」について以下の記事で詳しく解説しておりますのでご参照ください。

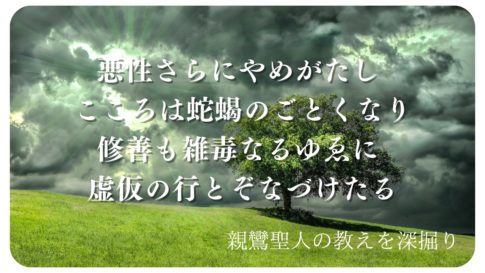

煩悩との向き合い方

煩悩とは、欲望や怒り、無知などの心の乱れを指し、これが苦しみの根源とされています。

浄土真宗では、これらの煩悩と正面から向き合い、それらを超えることが重要とされています。

親鸞聖人は、煩悩を完全に克服するのは難しいと認めつつも、信心により煩悩の束縛から解放されることができると説いています。

「煩悩」についてより詳しく理解するために、以下の記事をご覧いただければと思います。

現代における得度の意義

現代社会において、得度の概念は、形式的な宗教的儀式を超えた深い意味を持ちます。

これは、個人の精神的成長、内省、そして心の変化といった側面を含みます。

現代人にとって、得度は自己の内面と向き合い、より豊かな精神性を育む機会となることができます。

自身と向き合い、豊かな精神性を育むことは人生を変える手段とも言えます。

一般的には、人生を変えるには自身で厳しい修行や鍛錬、我慢といった行為が必要と考えられますが、多くの人にとっては困難な道です。

※この道を「聖道門」と言います。

だからこそ、親鸞聖人は誰もが救われる道として「阿弥陀仏の無条件の救済」による「他力」の道があることを示してくれています。

※この道を「浄土門」と言います。

この違いを「聖道門と浄土門」と言いますが。

聖道門の自力による厳しい修行は、一部の人にとっては有益かもしれませんが、浄土門のような他力によるより優しいアプローチもまた、多くの人にとって有意義であることを認めるべきです。

結局のところ、人生を変えるためには、自己探求と内省を通じて、自分に最も適した道を見つけることが重要です。

このようにして、得度は私たちの生活に新たな視野と理解をもたらし、より充実した生を送るための道を示してくれます。

親鸞聖人の名言、教え

名言の紹介

親鸞聖人は数多くの深遠な言葉を残しましたが、その中でも特に心に響く名言をいくつか紹介します。

「一切衆生は、必ず仏に成る」は、彼の教えの核心を表しています。

これは、すべての生きとし生けるものが仏になる可能性を持っているという、平等と希望のメッセージです。

また、「煩悩即菩提」は、煩悩そのものが悟りへの道であるという考えを示しており、私たちの日常の苦しみや挑戦も、成長と解放への重要な一歩であることを教えています。

名言の背後にある思想と得度

親鸞聖人の名言は、彼の思想の深さを映し出しています。例えば、「一切衆生は、必ず仏に成る」という言葉は、得度の普遍的可能性を示しています。

これは、僧侶だけでなく、全ての人が悟りへの道を歩むことができるという親鸞聖人の革新的な視点を反映しています。

この考え方は、形式的な宗教的儀式よりも、心の変革と深い信心の重要性を強調しています。

「親鸞聖人の言葉」はこちらにまとめてますので、ぜひご覧ください。

日常生活での応用と得度への道

親鸞聖人の教えは、私たちの日常生活に深い洞察と実用的な指針を与えます。

日常の出来事や対人関係の中で生じる苦しみや煩悩は、悟りへの道筋と捉えることができます。

この視点から、私たちは日々の生活の中で、得度への道を歩み始めることができるのです。

得度は、特別な儀式や修行を超えた、心の変化と成長のプロセスとして捉えられます。

このようにして、親鸞聖人の教えは、私たちがより意味深い、充実した人生を送るための指針となります。

無常観、親鸞聖人の教え

無常の理解と得度

無常とは、全ての存在が変化し続けるという仏教の基本的な概念です。

親鸞聖人は、無常の理解を深めることが、私たちを苦しみから解放し、真の平安に導く鍵であると教えました。

彼によれば、無常を受け入れ、一切のものが変化し続けることを理解することは、得度への道の第一歩です。この理解を通じて、私たちは心の中に信心を育むことができ、より深い精神的な成長に繋がります。

これは、仏教の言葉で「諸行無常」の教えとなります。

「諸行無常」についてより詳しく理解するために、以下の記事をご覧いただければと思います。

人生における無常観の重要性

親鸞聖人は、人生における無常観の重要性を強調しました。全てのものが変わりゆくという事実を受け入れることで、私たちは日々の困難や変化に対して柔軟な心を持つことができます。

無常観は、私たちが過去に執着することなく、現在を生き、未来に希望を持つことを助けます。この観点から、私たちは人生の変化を恐れるのではなく、それを成長と学びの機会として受け入れることができます。

得度を通じた無常観の実践

得度のプロセスを通じて、私たちは無常観をより深く実践することができます。心の中に信心を育むことは、変化する世界に対する私たちの理解を深め、より穏やかな心を持つことを可能にします。

日々の生活の中で、無常観を受け入れることは、私たちがより意味のある人生を送るための重要なステップです。この実践は、私たちが煩悩や困難を超え、心の平安を見つけるための道となります。

「無常観」についてより詳しく理解するために、以下の記事をご覧いただければと思います。

仏道修行の実践

親鸞聖人による修行法

親鸞聖人の修行法は、外在的な修行よりも内面的な変化に重点を置いています。

彼は、形式的な禁欲や苦行よりも、心の内にある信心の重要性を説きました。

親鸞聖人によれば、真の修行は自己の内面に深く入り込み、自己と向き合うことにあります。

彼は、自分自身の力で悟りを開くという自力の方法ではなく、阿弥陀仏の他力に依存することで、最終的な救済が可能であると主張していました。

この修行の実践における考えとして「一向専念(いっこうせんねん)」という、真剣に一つの目的に集中するという考えがあります。

一向専念は、単なる精神集中や瞑想とは一線を画する信仰のあり方です。実践者は阿弥陀仏の無限の慈悲に心から感謝し、それによって生じる内面の変化を体験します。

「一向専念」については、以下の記事を参照ください。

この内省的なアプローチは、自己理解を深め、真の悟りへの道を開くものとされています。

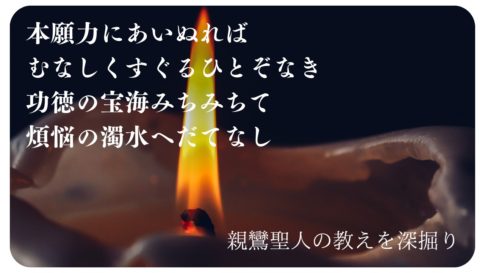

修行と得度

親鸞聖人は、伝統的な修行方法を超えた、得度への新たな道を提案しました。彼の考えでは、得度は単に戒律を受けること以上の意味を持ちます。

得度は、自己の心を変革し、阿弥陀仏への無限の信心を育むプロセスとして理解されます。

このプロセスは、個々人が日々の生活の中で経験する煩悩や苦しみを超え、より深い精神的な平和と悟りに到達することを可能にします。

この新心を育むプロセスを理解するのに、親鸞聖人の言葉で「本願力にあいぬれば むなしくすぐるひとぞなき 功徳の宝海みちみちて 煩悩の濁水へだてなし」という言葉があります。

この言葉は、阿弥陀仏の本願力に触れた人々は、自力での修行や努力は無意味である。阿弥陀仏の無限の功徳は、私たちが持つ煩悩に対しても、何の障害もなく、誰もを救い出す力がある。という意味になります。

シンプルにいうと、「阿弥陀仏の力によって救済されるので、自力での修行や努力は無意味である。自分自身の力で悟りを開く必要がない」という意味です。

この言葉については、以下の記事で詳細に解説してますのでご参照ください。

現代における仏道修行の実践

現代社会では、親鸞聖人の修行法は特に関連性が高く、有益と言えます。

忙しい日常生活の中で、外的な修行や儀式に時間を割くのは難しいかもしれませんが、自身を内観し、内面的な変化を追求することはいつでも可能です。

そもそも外的に修行をせずとも、日々生きている中での出来事全てが修行といえます。

日々の仕事や生活の中で煩悩に直面し、それを乗り越えることによって、得度への道を歩むことができます。

親鸞聖人の教えは、私たちが自身の心と真摯に向き合い、日常生活の中で悟りへの道を進むための実践的な指針を提供してくれます。

まずは、仏教の教えや、親鸞聖人の教えが、人生をよりよく生きていく上で役に立つのではないかというような、好奇心や興味、または何かしらの行動への意欲を持つという「発心(ほっしん)」を持たれてみてはいかがでしょうか?

既にそのようなお気持ちがあるとしたら、既に修行の実践に入っているということです。

浄土真宗と日常生活

教えと日常生活の関係

浄土真宗の教えは、私たちの日常生活に深く根差しています。

親鸞聖人は、日々の経験と感情が、心の成長と精神的な深化に重要な役割を果たすと説きました。

この教えによれば、家庭、職場、コミュニティでの経験は、自己の内面を理解し、心の平安を見つける機会です。

日常の小さな出来事から大きな人生の転換点まで、全てが悟りへの道の一部となり得るのです。

得度と日常生活への影響

得度は、日常生活においても大きな意味を持ちます。

親鸞聖人によると、得度は特別な儀式や行為に限定されるものではなく、日々の生活の中での心の変化と成長を通じて実現されます。

私たちの日常の決断、行動、そして対人関係は、得度への道の一環となり、心の変化を促し、より深い理解と共感を育む機会を提供します。

一例ではありますが、得藏寺で得度をされた方々の子をまとめてますので、以下ご参照ください。

社会生活への応用

浄土真宗の教えは、社会生活においても実践されるべきものです。

親鸞聖人の教えを社会の様々な側面に応用することで、私たちはより調和のとれた、包容力のあるコミュニティを築くことができます。

例えば、職場や地域社会における共感や協力、思いやりの精神は、得度への道を反映しています。

このような生き方は、個人だけでなく社会全体の福祉に寄与し、平和で充実した共同体の実現に繋がります。

親鸞聖人と他宗教との比較 – 得度の視点から

他の仏教派との比較と得度

親鸞聖人の教えと他の仏教派の教えを比較すると、得度に対するアプローチに大きな違いが見られます。多くの仏教派では、得度は修行や戒律の厳格な遵守を通じて達成されるとされています。

しかし、親鸞聖人は、得度は信心によって内面から達成されると教えています。

この違いは、宗教的な修行や行為の外形よりも、個人の心の変化を重視する親鸞聖人の思想を反映しています。

他宗教との類似点と相違点

親鸞聖人の教えは、他の宗教の教えとも共通点と相違点を持ちます。

例えば、キリスト教やイスラム教などの宗教では、内面的な信仰や神への帰依が重視される点で共通しています。

しかし、得度の概念やその達成方法においては、各宗教によって異なるアプローチが取られます。親鸞聖人の教えは、形式的な儀式よりも心の変革を重視する点で、他の宗教との違いを示しています。

異なる宗教観の理解と得度

親鸞聖人の教えを理解することは、異なる宗教観を理解するための窓となります。

得度の概念を通じて、私たちは他の宗教が提供する救済や成長の道をより深く理解することができます。

また、親鸞聖人の教えは、形式や外形に囚われず、本質的な心の変化を求める普遍的な宗教的追求を示しています。この理解は、異なる宗教間の対話と共感を深め、多様な宗教観を尊重する視点を提供します。

親鸞聖人の教え、現代社会

現代社会における教えの適用

親鸞聖人の教えは、現代社会においても大きな意味を持ちます。

忙しさやストレスが常態化した現代生活において、心の平安を見つけることは一層重要です。

親鸞聖人の教えは、日々の忙しさの中での内省の時間を促し、個人の内面に目を向けることの重要性を示しています。

この教えにより、私たちは外的な成功や物質的な豊かさだけでなく、精神的な充実を求めるようになります。

現代問題への対応と得度

親鸞聖人の教えは、現代の多くの問題に対しても洞察を提供します。

社会的不平等、環境問題、対人関係の複雑化など、多くの課題が私たちの前に立ちはだかりますが、親鸞聖人の教えはこれらの問題に対する精神的な対応を示唆します。

得度という概念を通じて、私たちはこれらの問題をより広い視点から見ることができ、心の中に平和と理解を育むことが可能になります。

社会的・個人的な影響と得度

得度は、個人の心の変革だけでなく、社会全体にもポジティブな影響を及ぼします。

心の中に信心と慈悲を育むことは、より穏やかで協力的な社会を築く基礎となります。親鸞聖人の教えに従って生きることは、個人の行動や態度を変えるだけでなく、社会全体の調和と共感を促進します。

このような生き方は、個人の精神的な成長を促し、同時に社会的な福祉と共存の文化を推進する力となります。

まとめ

親鸞聖人の教えの要約

親鸞聖人の教えは、仏教の深い智慧と慈悲の心を現代に伝えています。

彼の教えは、すべての人が悟りへの道を歩むことができる(誰も置き去りにしない)という希望に満ちたメッセージを中心に展開されています。

得度は、外形的な儀式や形式を超え、心の内面における信心と変革のプロセスとして強調されます。

この教えは、私たちが日常生活の中で直面する煩悩や苦しみに対処し、心の平安を見つけるための道を示しています。

得度への道

得度への道は、自己の内面と深く向き合うことから始まります。

親鸞聖人の教えを実生活に適用することで、私たちは自己の心を豊かにし、真の意味での精神的成長を遂げることができます。

無常の理解を深め、日々の経験を心の成長の機会として捉えることは、この道の重要な一部です。得度は、個人の心の変革だけでなく、社会全体への積極的な貢献にも繋がります。

得度に関するお問い合わせ

親鸞聖人の教えや得度についてさらに深く理解したい、またはこれらの概念を個人的な生活や精神的な探求にどのように適用できるかについてのご質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

私たちは、これらの貴重な教えを日々の生活に取り入れ、心の平安と成長を求めるすべての人々をサポートすることを目指しています。

得度についてしりたい、興味があるなど、まずはお問い合わせいただければと思います。

以下「得度について」をご覧いただき、ページ下部にありますお問い合わせフォームよりご連絡をお待ちしております。

南無阿弥陀仏

親鸞聖人が9歳で得度される際に読んだ「明日ありと 思う心の あだ桜 夜半に嵐の 吹かぬものかは」は、親鸞聖人の名言として有名です。